La lumière et l’éclairage dans les musées québécois jouent un rôle fondamental dans la mise en scène d’une exposition, bien souvent à l’insu du visiteur. Travailler la lumière permet, bien sûr, d’illuminer l’œuvre dans sa splendeur, mais également de créer une ambiance, évoquer des émotions, mettre en valeur un aspect précis du sujet et – encore plus primordial – contribuer à la préservation de l’objet. Électricité Plus braque les projecteurs sur la réflexion muséale derrière la conception du design de l’éclairage.

« De plus en plus, l’éclairage devient un élément important d’une exposition, estime Anne-Élisabeth Thibault, directrice des expositions au musée Pointe-à-Callière. Il y a eu une évolution ces 20 dernières années, alors qu’on misait auparavant sur un éclairage plus fonctionnel. » Ainsi, la mise en lumière sert à conserver l’objet, le positionner dans la vitrine pour en accentuer la perception, la compréhension, la visualisation, explique-t-elle au bout du fil.

« De plus en plus, l’éclairage devient un élément important d’une exposition, estime Anne-Élisabeth Thibault, directrice des expositions au musée Pointe-à-Callière. Il y a eu une évolution ces 20 dernières années, alors qu’on misait auparavant sur un éclairage plus fonctionnel. » Ainsi, la mise en lumière sert à conserver l’objet, le positionner dans la vitrine pour en accentuer la perception, la compréhension, la visualisation, explique-t-elle au bout du fil.

« L’important, maintenant, c’est de créer une ambiance, de jouer sur les émotions des visiteurs, croit la directrice, qui estime que les musées tendent à offrir une expérience complète d’immersion. La lumière représente l’élément qui nous permet de faire vivre l’œuvre. » Une approche complètement différente, plus fonctionnelle, de la lumière est utilisée pour éclairer le texte explicatif de l’artéfact.

Au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), la conservatrice de la collection Marie-Eve Beaupré voit la lumière comme un « dispositif de mise en représentation », qui met le visiteur dans un état d’esprit de réflexion ou même d’introspection. Le conservateur de musée aura également le souci d’utiliser la lumière pour la conservation préventive de l’œuvre. « On doit considérer la sensibilité de la matière avec laquelle on travaille, pour calculer le temps d’exposition, la durée pendant laquelle l’œuvre sera présentée sous éclairage. »

Watt c. lux

Alors qu’on s’intéresse souvent au watt, à la puissance d’énergie, lorsqu’il est question d’éclairage, les musées mesurent plutôt le lux, la quantité de lumière qui atteint un objet. « La photographie et le textile, notamment, sont des matières fragiles. Il faut prendre en considération à la fois les rayons ultraviolets et le dégagement de chaleur. Pour obtenir la quantité de lumière, on utilise un luxmètre », explique Mme Beaupré.

Pour les matériaux sensibles, par exemple les photographies centenaires, le niveau d’éclairement maximal utilisé est de 50 lux par image, 25 jours par année, note Marie-Eve Beaupré. « En photo, les bleus et les rouges ont tendance à s’estomper. Souvent, c’est pourquoi une exposition de photographies va durer moins longtemps », explique-t-elle. Le rayonnement UV dans l’éclairage d’objets muséaux se limite en deçà de 75 microwatts par lumen.

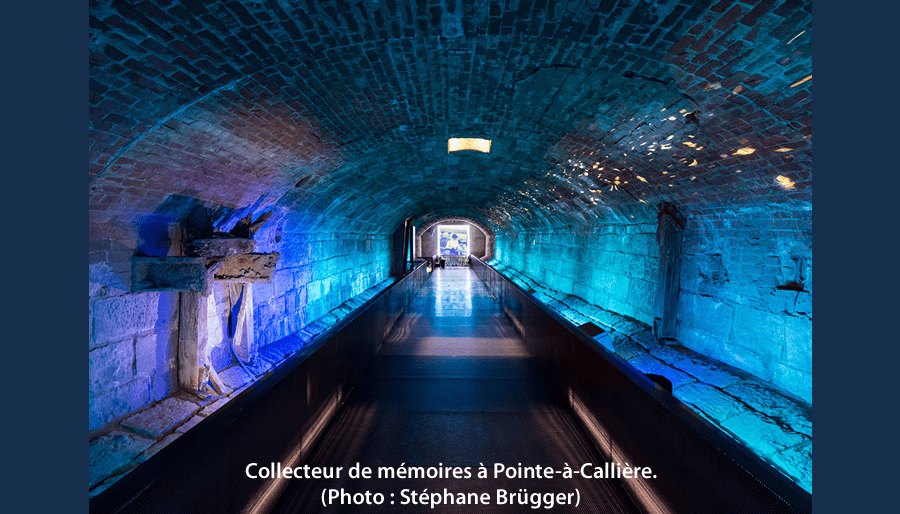

Beauté de l’égout collecteur

Anne-Élisabeth Thibault considère qu’à Pointe-à-Callière, la mise en valeur du patrimoine requiert une réflexion différente pour la conception de l’éclairage que dans un musée plus traditionnel. « L’approche est complètement différente, car on met en valeur la beauté d’une structure, des murs, plutôt que celle d’une œuvre », ajoute-t-elle.

Exemple à l’appui, l’un des récents défis d’éclairage à la Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal concerne la mise en valeur du premier égout collecteur érigé en Amérique du Nord, construit entre 1832 et 1838. Ce vestige du patrimoine bâti, considéré comme « un chef-d’œuvre d’ingénierie civile », a été inauguré sous le nom de Collecteur de mémoires en 2017, et sert depuis de passage vers le nouveau pavillon Fort Ville-Marie.

« D’abord, il a fallu prendre en considération qu’il s’agissait d’un lieu de passage. L’éclairage devait inciter le visiteur à entrer et à circuler, expose Mme Thibault. Ensuite, l’éclairage devait servir à rendre hommage à un lieu fondateur et préparer le visiteur à vivre une expérience émotive dans un lieu unique. Enfin, le concept de tunnel pouvant provoquer de l’angoisse ou incommoder, il fallait concevoir un éclairage qui permettrait de s’y sentir bien et détendu – de rassurer. »

La mise en place de l’éclairage a constitué à elle seule un important défi en raison de contraintes techniques, puisqu’il fallait installer des éléments lumineux sans toucher aux parois du collecteur, en plus de faire en sorte qu’ils soient invisibles au regard. La lumière devait exposer la beauté de la structure de ce vestige du 19e siècle sans en endommager l’architecture, explique Anne-Élisabeth Thibault.

La lumière entre au MAC

Inspiré par la citation « Il y a une brèche en toute chose. C’est ainsi qu’entre la lumière », de Leonard Cohen, le Musée d’art contemporain de Montréal consacre à la lumière une exposition jusqu’au mois d’aout.

Inspiré par la citation « Il y a une brèche en toute chose. C’est ainsi qu’entre la lumière », de Leonard Cohen, le Musée d’art contemporain de Montréal consacre à la lumière une exposition jusqu’au mois d’aout.

« Les œuvres sélectionnées abordent le phénomène lumineux, un sujet qui est vaste, fondamental à la vie et au cœur des pratiques artistiques, souligne Marie-Eve Beaupré. Nous avons posé deux questions à nos artistes pour l’explorer : “Comment la lumière entre-t-elle dans votre travail?” et “Comment habite-t-elle votre démarche?” La lumière est une belle porte d’entrée pour réfléchir à l’art contemporain, et nous avons eu le souci de documenter la réflexion de l’artiste pour l’exposition C’est ainsi qu’entre la lumière. »

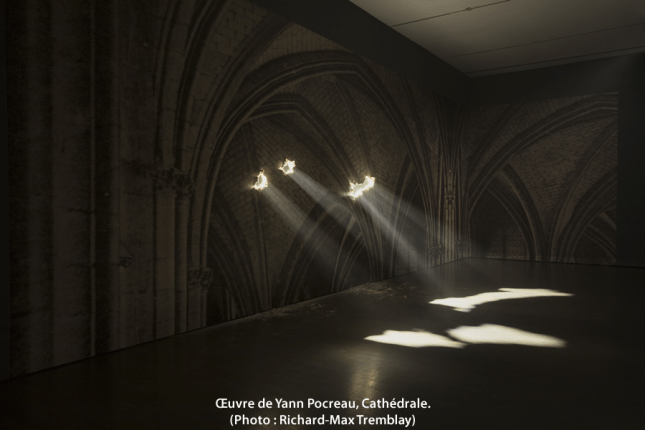

Pour illustrer son propos, Mme Beaupré cite l’œuvre de Yann Pocreau, Cathédrale, qui a été travaillée avec le concepteur d’éclairage François Marceau pour produire une qualité de lumière précise. Reproduction de la cathédrale de Chartres à l’échelle sur une murale de 14 mètres de long, la photographie illustre la lumière qui perce dans une église gothique, lieu de culte qui, par ses vitraux et son architecture, explique Marie-Eve Beaupré, fait résonner la lumière.

Du DEL à la projection de lumières

Au musée Pointe-à-Callière, la transition vers l’éclairage aux diodes électroluminescentes (DEL) s’est amorcée depuis quelques années, d’abord pour ses vertus d’économies d’énergie et de longévité des ampoules. Autre sérieux avantage pour les musées : les DEL ne produisent pas de chaleur, « ce qui est particulièrement intéressant pour la préservation de l’artéfact », note Anne-Élisabeth Thibault.

En plus d’améliorer les conditions de l’œuvre, le DEL accentue la clarté et la qualité de la coloration de la pièce artistique que le musée souhaite mettre en lumière. Marie-Eve Beaupré, au MAC, qualifie les DEL de « révolution du monde de l’éclairage, qui offre un rendu des couleurs élevé ». Son utilisation doit toutefois se faire avec parcimonie. « La qualité n’est pas toujours appropriée, on utilise aussi la lumière incandescente », ajoute-t-elle.

Pour la directrice des expositions à Pointe-à-Callière, Anne-Élisabeth Thibault, le véritable tournant dans le domaine de l’éclairage de musées s’est produit avec la programmation par ordinateur de l’éclairage dans une séquence de temps, projection qu’il est possible de coordonner avec d’autres éléments. Elle indique par ailleurs que le cout de cette technologie est de plus en plus abordable, mais pas encore suffisamment pour l’intégrer aux expositions temporaires.

« Pointe-à-Callière est un musée de site vulgarisant du contenu, résume-t-elle. L’éclairage est un élément de conception créatif permettant de raconter l’histoire du site au public, en lui faisant vivre des émotions – c’est quelque chose d’extraordinaire ».

« L’éclairage, la lumière, est un défi, parce que c’est un art en soi, partage Marie-Eve Beaupré. C’est un liant, qui permet d’enchaîner dans une exposition. La lumière peut brouiller la perception, suggérer un parcours ou offrir un angle de traitement de l’objet. Chaque objet représente un défi d’éclairage, souvent la dernière étape dans la mise en œuvre d’une exposition. »

Soulignons que le MAC a entamé un projet de transformation de son édifice qui verra le jour d’ici 2021, et l’éclairage fera certainement partie intégrante de la réflexion en ce sens, selon Mme Beaupré, puisqu’il s’agit d’un « paramètre fondamental de mise en valeur des objets ».

![]()

Laisser un commentaire