Maladies pernicieuses, l’amiantose, maladie respiratoire chronique, et le mésothéliome, cancer dont le facteur de risque le plus important est l’exposition à l’amiante, déciment bon nombre de travailleurs des secteurs de la construction et de la rénovation. Les électriciens, souvent appelés sur des chantiers dans de vieux immeubles, où cette roche fibreuse était jadis utilisée comme isolant thermique, acoustique et électrique, sont particulièrement à risque, s’ils travaillent dans des bâtiments construits avant 1981, de développer une maladie associée à l’amiante qui peut prendre 25 à 30 ans avant de se manifester.

Selon le plus récent bilan des accidents de travail et des maladies professionnelles de la CNESST en 2017, 137 travailleurs ont perdu la vie en 2016 des suites d’une maladie professionnelle, dont la principale cause serait attribuable à l’amiante. En 2015, il y en avait eu 127, un nombre de décès qui ne se tarit pas après six ans. (Pour lire un article à ce propos, publié dans La Presse en 2017, cliquer ici)

Gilles Mercier, président de l’Association des victimes de l’amiante au Québec (AVAQ), rappelle qu’au chapitre de la prévention, l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (ASP Construction) offre désormais à l’intérieur de son cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction de 30 heures, une formation de quatre heures entièrement dédiée à l’amiante.

La formation Sécurité lors de travaux d’enlèvement de l’amiante sert à identifier les risques associés à ces travaux, à appliquer les méthodes de prévention ainsi qu’à employer les méthodes de travail sécuritaires. Le contenu du cours aborde notamment les effets de l’amiante sur la santé, la législation, les travaux et le niveau de risque associé ainsi que la protection respiratoire.

De plus, en 2016, l’ASP Construction a publié le Guide de prévention de l’amiante que l’on peut trouver en cliquant ici.

M. Mercier déplore que, malgré cette formation, il n’y ait pas encore assez d’intervention sur le terrain de la part de la CNESST. « Il n’y a pas suffisamment d’importance accordée à l’inspection des chantiers, où il y a des matières susceptibles de contenir de l’amiante, dénonce-t-il. Souvent, les procédures de prévention ne sont pas respectées par l’employeur, parce qu’il n’a pas peur d’être pris en infraction. »

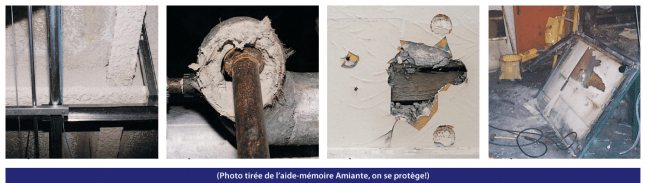

Notons que la CNESST a publié l’aide-mémoire Amiante, on se protège! en 2013, que l’on peut consulter en cliquant ici.

Lourdes procédures

Le président de l’AVAQ connait bien les lourdes procédures administratives pour faire reconnaitre cette maladie insidieuse, qui a emporté en juin dernier son père, ferblantier retraité de la Ville de Saguenay, quatre mois après qu’il eut reçu le diagnostic de cancer de la plèvre – soit de la membrane enveloppant les poumons. Retraité depuis 2016, Gilles Mercier a également été inspecteur à la CSST (aujourd’hui la CNESST) où il a fait pendant plus de 20 ans des interventions de prévention.

Il a souvent été confronté à des cas d’amiante, mais jusqu’à ce que son père fasse « partie des statistiques en 2013 », il ne s’y connaissait pas en indemnisation aux travailleurs. « J’ai tout appris sur le tas », glisse-t-il. Les longues et ardues procédures ont notamment été médiatisées dans un reportage d’Enquête diffusé il y a un an qui levait le voile sur le cas d’un ex-électricien de l’Hôpital de Chicoutimi, Claude Truchon, qui a entrepris des procédures judiciaires pour se faire indemniser.

(Pour revoir le reportage À bout de souffle d’Enquête, cliquer ici)

Norme d’exposition à l’amiante

Alors que le gouvernement fédéral a resserré l’été dernier ses normes d’exposition à l’amiante et exige un vêtement de protection lorsque le risque est plus grand que 0,1 fibre (f) d’amiante par centimètre cube (cm³), la norme québécoise est toutefois dix fois plus élevée, de 1 fibre par cm³. L’Institut national de santé publique recommande pourtant ce seuil de 0,1 f/cm³ depuis 2003. Allant plus loin encore, le gouvernement du Canada a adopté en début d’année un règlement interdisant l’utilisation, la vente, l’importation et l’exportation d’amiante et de produits contenant de l’amiante ainsi que la fabrication de produits contenant de l’amiante.

(Pour lire un texte de Radio-Canada à cet égard, cliquer ici)

En février, l’Association pour la santé publique du Québec, un collectif d’organisations incluant des syndicats et associations professionnelles de travailleurs de la construction, a demandé à la classe politique au Québec d’agir, à l’instar du Canada, pour renforcer cette norme d’exposition. En conférence de presse, un autre ex-électricien victime de l’amiante, Yvon Savage, diagnostiqué de l’amiantose en 2016, a mis en contexte : « J’ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle à poser des tuyaux et des fils électriques dans des plafonds isolés à l’amiante, incluant ceux des pavillons d’Expo 67 ».

Ensuite, il s’est interrogé avec pertinence : « Pourquoi tolère-t-on encore de nos jours au Québec que les travailleurs de la construction soient exposés à des concentrations dix fois supérieures à ce qui est toléré dans les autres grandes provinces canadiennes? Est-ce que les poumons des travailleurs québécois valent dix fois moins que ceux des travailleurs de l’Ontario, de l’Alberta ou encore 100 fois moins que ceux de nos cousins français, chez qui la norme est 100 fois plus basse? »

Ce qui est sournois, avec les maladies reliées à l’amiante, soulève Gilles Mercier, c’est que ses conséquences ne se manifestent pas immédiatement, mais se révèlent des décennies plus tard.

![]()

Laisser un commentaire