La recherche et la plus grande performance des batteries d’aujourd’hui permettent de mieux déployer les microréseaux – ces structures qui s’articulent autour de la production, du stockage, de la gestion et de la maîtrise d’énergie – en intégrant les énergies renouvelables. Comment? En stockant l’énergie solaire ou éolienne produite, une énergie variable, mais pas imprévisible.

Concentré dans une zone géographique restreinte, le microréseau se compose de consommateurs, d’une source de production d’électricité conventionnelle qui peut se juxtaposer à des énergies renouvelables, ce qui nécessite de gérer l’apport énergétique avec un système de contrôle, afin d’assurer l’équilibre entre la consommation et la production électrique. Le microréseau ayant une production décentralisée, il augmente la fiabilité du réseau en prenant le relais en cas de défaillance du réseau principal.

(Pour consulter la vidéo Qu’est-ce qu’un microréseau? de Nergica.)

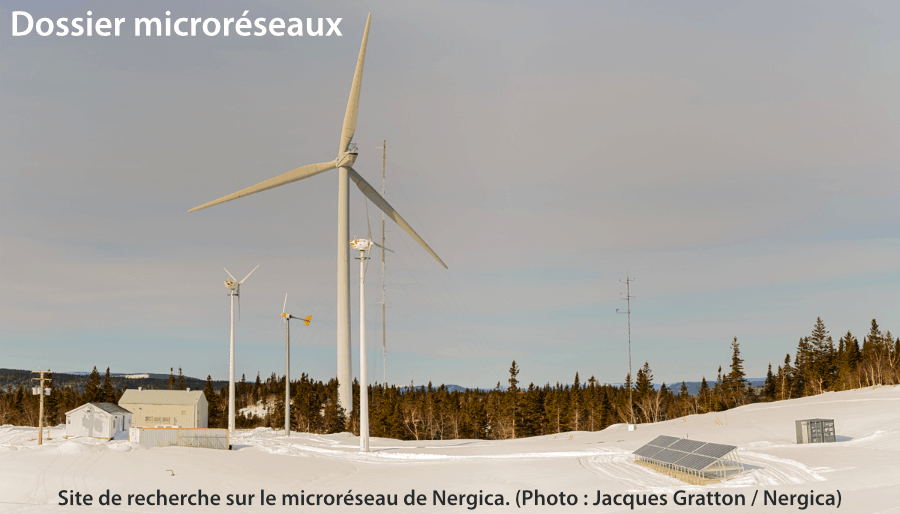

Nergica gère un site de recherche sur les microréseaux multisources à Rivière-au-Renard, en Gaspésie. Ce dernier comprend deux éoliennes de grande puissance (4 MW), quatre tours de mesure de vent instrumentées (dont deux de 126 mètres), des panneaux solaires d’une puissance de 16 kW, ainsi que des détecteurs de givre, girouettes, anémomètres chauffés et non-chauffés, un télémètre de nuage, une sonde de température différentielle, un capteur de visibilité, deux lidars (profileur et nacelle), une infrastructure de traitement et de stockage de données à haut débit et – bien sûr – un microréseau intelligent de jumelage solaire-éolien-diésel avec stockage d’énergie de 200 kW.

(Pour une visite virtuelle du microréseau de Nergica.)

« Il s’agit d’un banc d’essai mis à la contribution des PME. Il nous a permis de mesurer la performance des panneaux solaires en climat froid et de tester des outils logiciels afin de mieux gérer les flux d’énergie », note Frédéric Côté, directeur général de Nergica. Un programme financé sur cinq ans par le Conseil de recherche en science naturelle et génie du Canada (CRSNG) regroupe une douzaine de partenaires technologiques pour optimiser le taux de pénétration des énergies renouvelables dans les microréseaux.

Fiabilité et résilience du microréseau

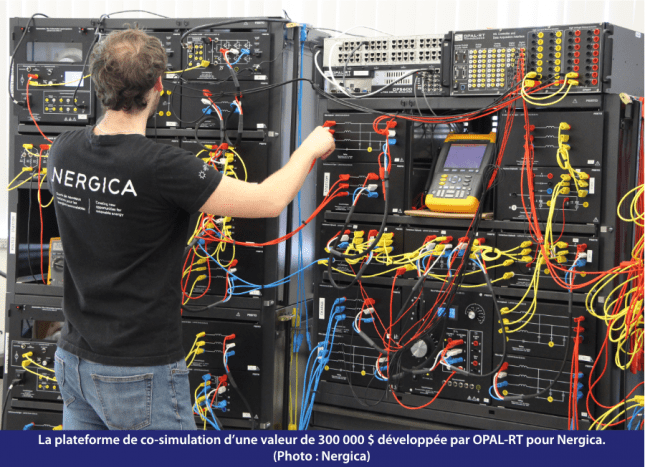

Le site de recherche a récemment été bonifié d’un simulateur numérique conçu par Opal-RT, une entreprise qui œuvre dans le domaine de la simulation en temps réel, du prototypage rapide de contrôle, et des tests Hardware‑in‑the‑Loop pour la conception de systèmes de contrôle.

« Le système fait la transition entre le simulateur du laboratoire au Cégep de la Gaspésie et le microréseau sur notre site de recherche, ce qui permet d’envoyer des signaux de commande au microréseau et de suivre son opération en temps réel », explique Karim Belmokhtar, chargé de projet pour Nergica et docteur en génie électrique expert en intégration des énergies renouvelables et technologies de stockage dans les réseaux autonomes.

« Le système fait la transition entre le simulateur du laboratoire au Cégep de la Gaspésie et le microréseau sur notre site de recherche, ce qui permet d’envoyer des signaux de commande au microréseau et de suivre son opération en temps réel », explique Karim Belmokhtar, chargé de projet pour Nergica et docteur en génie électrique expert en intégration des énergies renouvelables et technologies de stockage dans les réseaux autonomes.

La plateforme de co-simulation reproduit un système électrique réel à faible puissance pour dénouer les défis de l’intégration des énergies renouvelables, notamment l’impact du vent ou des conditions d’ensoleillement, le stockage d’énergie et le cout énergétique. Avec celle-ci, Nergica teste la fiabilité et la résilience des microréseaux en vue d’optimiser l’intégration des énergies renouvelables et de bonifier la formation sur la conception, l’exploitation et l’entretien des microréseaux.

La plateforme de co-simulation reproduit un système électrique réel à faible puissance pour dénouer les défis de l’intégration des énergies renouvelables, notamment l’impact du vent ou des conditions d’ensoleillement, le stockage d’énergie et le cout énergétique. Avec celle-ci, Nergica teste la fiabilité et la résilience des microréseaux en vue d’optimiser l’intégration des énergies renouvelables et de bonifier la formation sur la conception, l’exploitation et l’entretien des microréseaux.

« En développant des algorithmes dans le contrôleur, on pourra émuler la vitesse du vent et parer aux imprévus », mentionne M. Belmokhtar. La capacité de calcul du simulateur est impressionnante : il peut générer dix millions d’itérations par seconde. En se basant sur des algorithmes de prévisions météorologiques, Nergica prévoit trouver comment gérer le système en tenant compte des fluctuations et variations imprévues des conditions météo. L’objectif : anticiper le comportement du système sur une période s’échelonnant de dix minutes à 24 heures.

Réduire les énergies fossiles et les couts associés

L’optimisation du réseau électrique autonome vise soit à le maintenir fonctionnel en tout temps en réduisant le recours accru à la génératrice diesel, par exemple dans les communautés isolées du Nord, soit à moduler la régulation de la fréquence et de la tension dans une centrale hydroélectrique en travaillant sur la commande d’ouverture et de fermeture des vannes entraînant des alternateurs, qui fonctionnent en parallèle, poursuit M. Belmokhtar.

En climat nordique, le dispositif de stockage doit être installé à l’abri des alternances de gel et dégel du sol, ce qui dégrade les batteries, dans un conteneur auquel on doit intégrer un système de climatisation pour tempérer le dégagement de chaleur. Cette adaptation technologique, propre au climat froid comme celui du Québec, engage des couts supplémentaires pour l’installation d’un microréseau.

D’un autre côté, l’intégration des énergies renouvelables vient diminuer les couts reliés à l’exploitation des génératrices diesel et le cout de l’énergie qui peut facilement atteindre, voire dépasser, le 1 $/kWh. « Il est impératif de bien concevoir les microréseaux dans le Nord afin d’optimiser leur rentabilité. En effet, le cout d’installation de l’énergie solaire PV pourrait atteindre 12 000 $ du kilowatt au Nord », glisse l’expert de Nergica.

« Le réseau électrique conventionnel avec de grandes centrales de production éloignées génère beaucoup de pertes lors du transport de cette énergie vers les grands centres urbains. En produisant de l’électricité le plus près possible d’où elle est consommée, par un microréseau, on diminue ces pertes. La communauté utilise une énergie locale et verte plutôt que des énergies importées qui peuvent être polluantes », résume Karim Belmokhtar.

Pour poursuivre la lecture de notre dossier, consulter les articles Microréseaux : Du groupe électrogène au diésel aux énergies renouvelables et Le microréseau : par et pour une communauté locale.

![]()

Laisser un commentaire