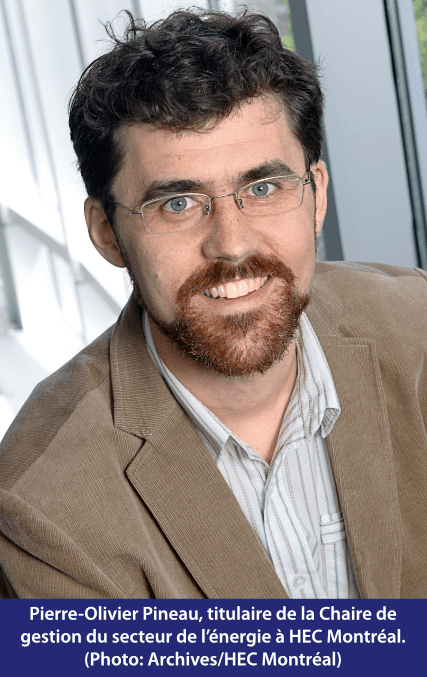

Hydro-Québec perd son temps et ses ressources à explorer l’énergie solaire avec un parc expérimental et des projets-vitrines comme le microréseau de Lac-Mégantic, des «commandes politiques», selon Pierre-Olivier Pineau. Le titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal croit que la société d’État devrait plutôt se concentrer sur son phénoménal potentiel d’exportation et sa capacité d’attirer de nouvelles industries et de jouer un rôle d’équilibrage auprès de ses voisins géographiques.

«Une source de revenus potentielle, peut-être difficile à monnayer, serait pour Hydro‑Québec de jouer un rôle d’équilibrage des ressources intermittentes (solaire, éolien, etc.) auprès de ses voisins comme New York, la Nouvelle-Angleterre et même l’Ontario», lance Pierre-Olivier Pineau comme avenue prometteuse pour optimiser les infrastructures de la société d’État.

«Une source de revenus potentielle, peut-être difficile à monnayer, serait pour Hydro‑Québec de jouer un rôle d’équilibrage des ressources intermittentes (solaire, éolien, etc.) auprès de ses voisins comme New York, la Nouvelle-Angleterre et même l’Ontario», lance Pierre-Olivier Pineau comme avenue prometteuse pour optimiser les infrastructures de la société d’État.

Un service d’équilibrage offrirait par exemple d’acheter l’énergie produite la nuit par les éoliennes en Ontario, et de revendre cette électricité à ses voisins lorsqu’ils en auraient besoin, en période de pointe. «Nos réservoirs d’eau serviraient de batterie, mais il faudrait construire davantage de lignes de transmissions.» M. Pineau rappelle qu’Hydro-Québec a offert ce service pour le développement de la filière éolienne au Québec, service qu’elle assure toujours vu l’intermittence de cette source d’énergie.

«Cette façon de faire permettrait à nos voisins de passer leurs surplus d’électricité, et de bénéficier d’une injection d’énergie au moment opportun, illustre-t-il. Ou, avec un contrat d’arbitrage, de prévoir de manière planifiée l’absorption d’énergie lors de périodes de grands vents, pour réinjecter plus tard cette énergie dans le réseau.» Cette stratégie vise à assurer un équilibre entre l’offre et la demande.

Des occasions et des ratées

Pour le professeur et chercheur à HEC Montréal, il n’y a aucune planification coordonnée entre les états américains et les provinces canadiennes qui souhaitent faire la transition énergétique. «C’est un désastre total, et nous n’en sommes qu’au début de la décarbonisation», soulève-t-il. Il argue que la saga entourant le contrat d’approvisionnement entre Hydro-Québec et le Massachusetts traduit ces difficultés de coordination et de manque de planification.

«Je ne suis pas 100 % convaincu que le projet va passer dans le Maine, tout n’est pas encore gagné. Ce sera une opportunité ratée pour le Québec, si ça ne fonctionne pas», dit-il.

Autre exemple de cette absence de coordination: «L’Ontario rabroue François Legault, qui lui offre des opportunités d’affaires intéressantes avec l’hydroélectricité, préférant investir dans le nucléaire. Les Ontariens vont amèrement le regretter, car l’historique l’a démontré à maintes reprises, il y a souvent des ratées avec le nucléaire», glisse Pierre‑Olivier Pineau.

Libérez-nous de ces mégawattheures

Outre la panoplie d’opportunités pour rentabiliser les équipements, comme fournir des blocs d’énergie à des entreprises de chaînes de blocs, centres de données et autres serres de production de cannabis, Pierre‑Olivier Pineau voit une opportunité «rationnelle» à augmenter les tarifs d’énergie et à offrir des incitatifs à l’économie d’énergie. Ce qui, en bout de ligne, n’aurait aucune incidence sur la facture d’électricité.

«Ce serait une façon doublement enrichissante d’optimiser nos équipements et de mieux gérer les appels de puissance en libérant des blocs d’énergie pour le marché étranger et en permettant à de nouvelles industries – alumineries, fermes de serveurs, etc. – de s’installer ici pour augmenter les revenus d’Hydro-Québec.» Pour l’instant, il déplore un manque d’incitatif pour contraindre les Québécois à changer leurs habitudes de vie, les convaincre de diminuer leur consommation. Sans parler de leurs réticences à accepter une hausse des tarifs.

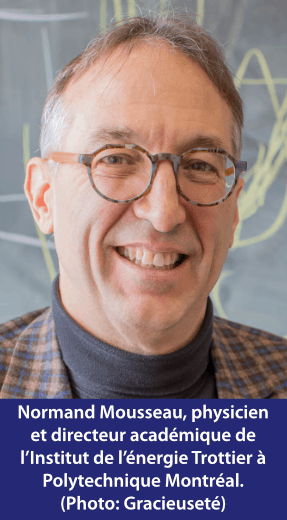

Le physicien et professeur à Polytechnique Montréal Normand Mousseau doute pour sa part de la volonté d’Hydro-Québec de se tourner vers l’avenir. «On ne le sent pas d’un point de vue nord-américain, on sent plutôt qu’elle a de la difficulté à comprendre que la situation de l’électricité n’est plus ce qu’elle était. De plus, le fait que les tarifs ne soient plus soumis à la Régie de l’énergie ouvre la porte à la critique des voisins. Le marché se transforme au Québec et dans le Nord-est, il y a différentes façons de valoriser l’électricité.»

Le physicien et professeur à Polytechnique Montréal Normand Mousseau doute pour sa part de la volonté d’Hydro-Québec de se tourner vers l’avenir. «On ne le sent pas d’un point de vue nord-américain, on sent plutôt qu’elle a de la difficulté à comprendre que la situation de l’électricité n’est plus ce qu’elle était. De plus, le fait que les tarifs ne soient plus soumis à la Régie de l’énergie ouvre la porte à la critique des voisins. Le marché se transforme au Québec et dans le Nord-est, il y a différentes façons de valoriser l’électricité.»

Peu convaincu que les entreprises spécialisées en chaîne de blocs ou mines de cryptomonnaies représentent de nouvelles sources de revenus intéressantes, puisqu’elles ne sont pas prêtes à payer le prix de cette électricité, il se questionne sur la rentabilité d’investir dans celles-ci. Par contre, Normand Mousseau abonde dans le sens de M. Pineau pour ce qui est d’explorer la possibilité pour Hydro-Québec d’offrir un service d’«équilibrage» à ses voisins. «C’est une occasion d’aller chercher plus d’argent, mais encore faut-il trouver les marchés, qui sont difficiles à convaincre, et développer le service à l’étranger», souligne-t-il, ajoutant qu’il faut mieux gérer la pointe pour se préparer à développer des produits d’équilibrage.

Gestion de la puissance et électrification des transports

Sur l’enjeu de la gestion de la puissance, Pierre-Olivier Pineau estime qu’Hydro-Québec et le gouvernement auront du «rattrapage à faire» pour sensibiliser les consommateurs à éviter l’utilisation excessive d’énergie durant la pointe ou lors de grands froids. Selon lui, le problème s’aggravera avec l’ajout massif de véhicules électriques si tous ces véhicules se branchent en même temps pour se recharger.

«Le grand défi des prochaines années avec l’électrification des transports sera de gérer les appels de puissance des VÉ, qui est anecdotique présentement, mais qui deviendra un enjeu dès 2030 si rien ne change dans les tarifs, et que les propriétaires rechargent massivement leur voiture au mauvais moment. Les technologies existent pour gérer ce problème, mais il faut des mesures coercitives et tarifaires.»

Pour Jean-Benoît Nadeau, coauteur du livre Branchée! Hydro-Québec et le futur de l’électricité, la tarification dynamique que souhaite instaurer Hydro-Québec, qui vise à moduler l’utilisation d’énergie dans le temps et de délester le courant à certaines heures, règlera en partie le problème. «Les gains les plus substantiels pourraient être faits en réduisant le chauffage (le chauffage et la climatisation équivalent à 54 % de la facture d’électricité) ou en utilisant un système biénergie de préchauffage qui se contrôle à distance.»

Vers l’électrification du Québec

Pour ce qui est de la volonté d’«électrifier» le Québec avec l’hydroélectricité du gouvernement Legault, Normand Mousseau croit qu’il est essentiel d’avoir cette approche, mais qu’elle doit être déployée de façon stratégique. «Il faut profiter du développement de nouvelles industries capables d’exporter ces licences et du savoir-faire d’intégration de l’électricité propre dans les bâtiments, le transport et les industries.»

L’expert dans les questions énergétiques préconise avant tout la voie du «zéro émission» plutôt que de l’«électrification», en faisant du couplage avec la biomasse ou les granules de bois, pour éviter d’imposer une seule et même technologie. «Les changements climatiques et technologiques nous forcent à faire face à la transition énergétique, il ne faut pas rester figé dans le passé. Ce qui a fait le succès passé d’Hydro-Québec était la prise de risque, son audace. Mais pour être audacieux, il faut accepter de tout remettre sur la table», conclut Normand Mousseau.

Pour poursuivre la lecture de ce dossier, voir les articles de cette édition portant sur le centre de recherche d’Hydro-Québec, l’impact environnemental des projets électriques, ainsi que l’historique de la société d’État.

![]()

Laisser un commentaire