Le gouvernement du Québec a investi des sommes importantes pour le développement des hydroliennes de RER Hydro, en 2013, et il faudrait trouver une façon de tirer profit de cet investissement considéré comme étant une perte nette. L’entreprise a déclaré faillite et a été rachetée par un consortium franco-québécois du nom de Serdim dont on n’a plus entendu parler et qu’on ne retrouve pas sur internet. Le principal dirigeant du consortium est monsieur Imad Hamad, le président de la défunte RER Hydro. La Presse a publié en février une entrevue avec le Conseiller – Communications stratégiques, Affaires publiques et médias, Direction – Affaires publiques et gouvernementales à Hydro-Québec, Francis Labbé, sous le titre : Énergies renouvelables Un paradis potentiel de l’hydrolienne. Un autre article publié par La Presse il y a quelques jours, le 12 mars, intitulé Énergie – Objectif 100 TWh parle abondamment des besoins prévus d’électricité au Québec et des façons de les produire ou de les économiser, mais ignore totalement les hydroliennes et leur immense potentiel.

Or on peut considérer cette possibilité de production par hydroliennes sous un autre angle que celui exposé par monsieur Labbé. Hydro-Québec considère que les expériences tentées jusqu’à maintenant en matière d’hydroliennes ont eu des résultats mitigés. L’expérience qui fut le plus médiatisée est celle de RER Hydro, qui a placé un prototype dans le fleuve Saint-Laurent, au pied du pont de la Concorde, à Montréal. Cette «turbine de récupération de l’énergie cinétique», ou TRÉC, a fonctionné plus de 28 300 heures à partir du 17 aout 2010, soit pendant 1 179 jours (plus de trois ans) sans aucune défaillance. L’objectif de l’expérience était justement de vérifier sa fiabilité. Électricité Plus a publié un article fort complet lors de l’investissement du gouvernement québécois dans RER Hydro.

On ne pouvait pas calculer la rentabilité de l’appareil pendant cette expérience, car le courant à cet endroit est d’à peine 2,8 mètres par seconde alors que l’hydrolienne est conçue pour un courant de 4,5 mètre par seconde et plus. Au lieu de placer ces hydroliennes tout bonnement en rivière, les installer au pied des 22 centrales à réservoir d’Hydro-Québec comme celles des complexes Manicouagan, La Grande, trois des quatre de La Romaine et les autres, on obtient un courant supérieur à 4,5 mètres par seconde. Même l’eau évacuée de la quarantaine de centrales au fil de l’eau d’Hydro-Québec a un débit intéressant pour ces hydroliennes. Si on décide de solutionner les aspects encore non résolus de cette technologie, on peut se fier que le génie électrique québécois y arrivera sans trop de difficultés, comme il est arrivé à le faire avec les grands complexes cités plus avant. Rappelons qu’à la demande du premier ministre Maurice Duplessis pour transporter l’électricité sur de longues distances, l’ingénieur Jean-Jacques Archambault a inventé la tension à 315 kV, puis 735 kV, favorisant la naissance du projet de complexe Manicouagan à des couts plus raisonnables, à la fin des années 1950.

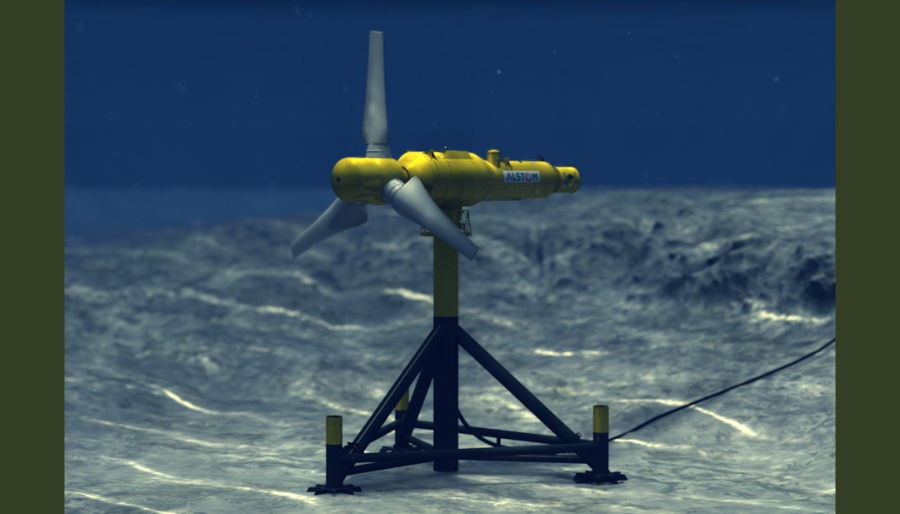

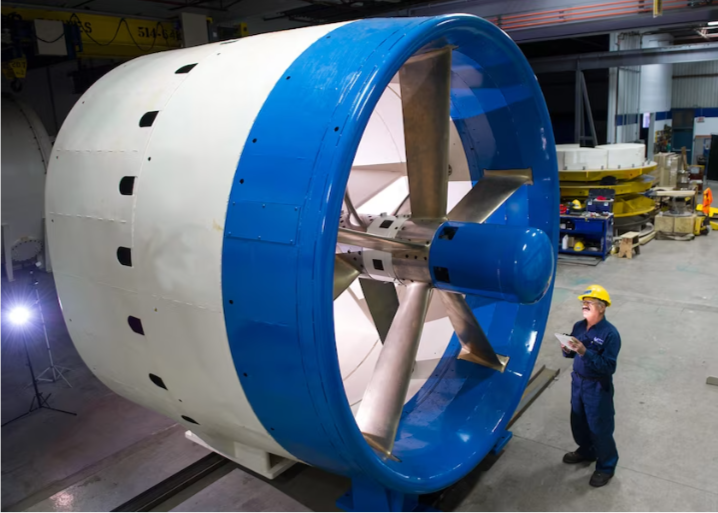

La forme des hydroliennes conçues par RER Hydro rappelle sans trop se forcer la forme des moteurs des avions de Boeing, elle qui a fortement contribué au développement de ces hydroliennes avec RER et qui devait d’ailleurs les commercialiser à travers le monde. Drôlement plus sécurisante que l’hydrolienne d’Alstom paraissant en ouverture de cet article.

La forme des hydroliennes conçues par RER Hydro rappelle sans trop se forcer la forme des moteurs des avions de Boeing, elle qui a fortement contribué au développement de ces hydroliennes avec RER et qui devait d’ailleurs les commercialiser à travers le monde. Drôlement plus sécurisante que l’hydrolienne d’Alstom paraissant en ouverture de cet article.

D’autre part, la quantité et le débit de l’eau à la sortie des turbines des grandes centrales des complexes hydroélectriques québécois sont impressionnants. Il y a beaucoup de place pour plusieurs de ces hydroliennes au pied de chacune des centrales. Il faut aussi considérer que les routes vers ces centrales sont construites, de même que les lignes de transmission amenant l’électricité vers les utilisateurs, ce qui réduit considérablement le cout global des infrastructures nécessaires à la production et au transport de l’électricité; à tout le moins beaucoup moins cher que de construire de nouveaux barrages. Et sans avoir à négocier des permissions d’inonder des territoires ancestraux ni de s’associer avec une province voisine.

La première ministre Pauline Marois était visiblement très heureuse de présenter « son » projet de construction d’hydroliennes à Bécancour, en novembre 2013.

La première ministre Pauline Marois était visiblement très heureuse de présenter « son » projet de construction d’hydroliennes à Bécancour, en novembre 2013.

Un système de production d’électricité peut-être trop simple pour qu’on y croie. Présentement, on étudie plutôt la marée marine, technologie qui a connu de nombreux ratés dans la baie de Fundy au cours des ans. Même Pierre-Olivier Pineau, ce spécialiste reconnu en matière d’énergie électrique, mentionne ne pas connaitre suffisamment cette technologie pour émettre une opinion dont peu de grands producteurs d’électricité parlent. À suivre.

On pourrait même se poser la question : pourquoi faire aussi simple quand on peut faire compliqué…

![]()

Laisser un commentaire