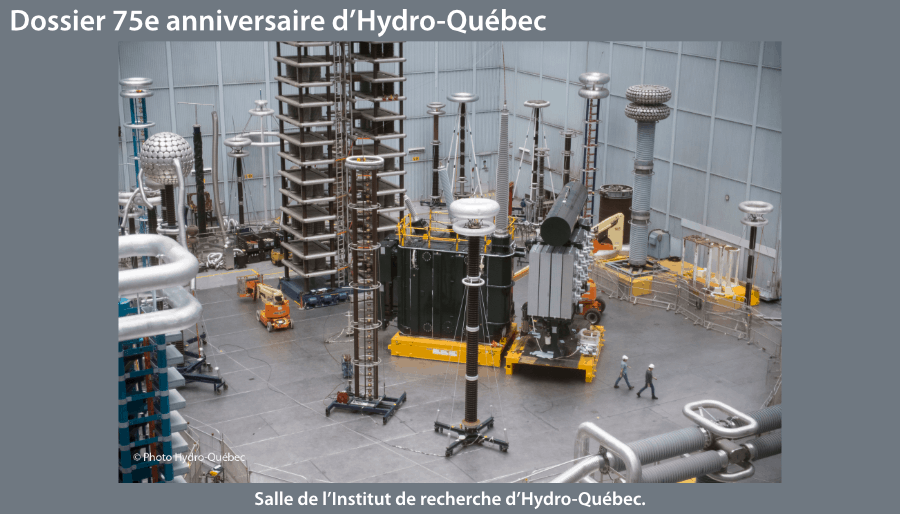

Outre ses ouvrages grandioses, Hydro-Québec se distingue des autres services électriques en Amérique du Nord en possédant, depuis 1970, son propre centre de recherche. Niché à Varennes, l’Institut de recherche en électricité du Québec, devenu l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ), attire la curiosité avec son cube de métal noir qui est en fait une cage de Faraday, une enceinte utilisée pour protéger des ondes électromagnétiques.

Jean Matte, directeur principal de l’IREQ, s’amuse de l’intérêt que suscite ce cube inusité planté dans le paysage. «L’IREQ détient plusieurs bâtiments, dont celui-ci qui est le laboratoire de haute tension ainsi bâtit pour éviter toute interférence externe lors des tests de simulation de la foudre, par exemple. Environ 70 % des tests sont réalisés sur les transformateurs qui sortent de l’usine d’ABB située tout près.»

Jean Matte, directeur principal de l’IREQ, s’amuse de l’intérêt que suscite ce cube inusité planté dans le paysage. «L’IREQ détient plusieurs bâtiments, dont celui-ci qui est le laboratoire de haute tension ainsi bâtit pour éviter toute interférence externe lors des tests de simulation de la foudre, par exemple. Environ 70 % des tests sont réalisés sur les transformateurs qui sortent de l’usine d’ABB située tout près.»

Les tests à très haute tension menés dans ce laboratoire peuvent aller jusqu’à huit millions de volts. À l’occasion, ces lieux servent à des commandes d’entreprises américaines qui souhaitent tester des câbles à très haute tension, un service offert par l’IREQ en fonction de la disponibilité des locaux.

«Quand on visite l’IREQ, on a l’impression d’être projeté dans un film de James Bond, avec des nouveaux gadgets, drones et robots inspecteurs de lignes électriques, témoigne Jean-Benoît Nadeau, coauteur du livre Branchée! Hydro‑Québec et le futur de l’électricité. Ses salles avec des appareils de détection électromagnétiques semblent tout droit sorties du film Austin Powers.»

L’IREQ a d’abord été construit pour les besoins d’expérimentation d’Hydro-Québec en matière de très haute tension, avec la mise en service de la première ligne à 735 kV reliant le projet Manic-Outardes à la région de Montréal. Ses instigateurs voulaient aussi stimuler le développement de l’industrie de l’électricité et mettre au point des équipements et des systèmes plus performants.

«De 1970 à 1990, différentes technologies y ont été explorées de façon large, dont l’hydrogène et la fusion nucléaire avec le tokamak. Dans les années 2000, sa mission a changé pour se recentrer sur les besoins spécifiques d’Hydro‑Québec et sur des projets stratégiques avec des équipes dédiées à la robotique, à l’inspection de lignes avec des drones, aux sciences des matériaux, à la chimie et aux mécanismes de dégradation des transformateurs», note Jean Matte.

En 1987, le Laboratoire des technologies électrochimiques et des électrotechnologies (LTEE) voué à l’utilisation et au développement des applications industrielles de l’électricité s’implante à Shawinigan, devenant en 2002 le Laboratoire des technologies de l’énergie (LTE).

Plus récemment, à l’automne 2017, l’IREQ s’est doté d’une vision technologique d’entreprise mettant le cap sur l’horizon 2035. Cette réorientation vise à aide Hydro-Québec à faire face à la transition énergétique de la société avec la place grandissante de l’intelligence artificielle et des énergies alternatives, ainsi qu’au contexte de décarbonisation et de vieillissement des infrastructures.

Extension de l’IREQ, le Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage de l’énergie inauguré en 2018 est devenu une entité autonome dirigée par le chercheur Karim Zaghib, spécialisé dans les matériaux de batteries. Responsable de la commercialisation de technologies liées aux batteries et à l’électrification des transports, le Centre cumule quelque 800 brevets à ce jour, dont la commercialisation a généré près de 120 M$ de revenus entre 2011 et 2018.

Maisons laboratoires, énergies vertes et stockage

Les chercheurs de l’IREQ explorent les technologies associées aux batteries et aux moteurs électriques depuis près de 50 ans. Pour Serge Abergel, directeur Médias et relations externes chez Hydro-Québec, nul doute que l’avenir de la société d’État sera marqué par les nouvelles technologies. «C’est un moment intéressant pour le monde de l’énergie.»

M. Abergel évoque notamment les bornes de recharge bidirectionnelles et les maisons intelligentes dominées par la domotique, dont deux modèles laboratoires sont à l’étude à Shawinigan. «D’ici quelques années, sur une base volontaire, les abonnés pourront recevoir un texto leur demandant s’ils acceptent qu’Hydro-Québec déleste leur chauffage de quelques degrés en échange d’un crédit sur la facture. En diminuant cette énergie, on peut l’exporter aux États-Unis.»

M. Abergel évoque notamment les bornes de recharge bidirectionnelles et les maisons intelligentes dominées par la domotique, dont deux modèles laboratoires sont à l’étude à Shawinigan. «D’ici quelques années, sur une base volontaire, les abonnés pourront recevoir un texto leur demandant s’ils acceptent qu’Hydro-Québec déleste leur chauffage de quelques degrés en échange d’un crédit sur la facture. En diminuant cette énergie, on peut l’exporter aux États-Unis.»

Jean Matte indique qu’un projet-pilote pourrait être mis en place d’ici trois ans. «Les études sur la maison intelligente permettront de diminuer le cout de la facture d’électricité sans changer le confort des occupants.»

Serge Abergel cite également l’utilisation d’autres sources d’énergie propres, comme l’éolien et le solaire, ainsi que la conversion des réseaux autonomes fonctionnant au diésel dans le Grand Nord à des microréseaux, dotés de panneaux solaires ou d’éoliennes et d’une batterie pour le stockage de l’énergie, connectés au réseau principal. Des projets de cet ordre se préparent à Lac-Mégantic et aux Îles-de-la-Madeleine. «L’intérêt est d’alléger la charge et d’offrir une rentabilité intéressante. En cas de panne du réseau, le microréseau prend le relais, sans priver les abonnés d’électricité».

Électricité Plus a publié un dossier concernant les microréseaux en mai.

«Ce 1 % de réseaux autonomes dans le Grand Nord non reliés au réseau principal d’Hydro-Québec pourrait être alimenté par des piles à combustible qui produisent de l’électricité à partir d’hydrogène. Présentement en phase de recherche, cette technologie pourrait être testée dans des résidences plus proches d’ici trois à cinq ans», explique Jean Matte.

L’exploration des autres formes d’énergies vertes est un incontournable, estime Serge Abergel, alors que les couts deviennent de plus en plus abordables et que la construction d’un parc solaire ou éolien prend quelques mois, comparativement à 15 ou 20 ans pour des projets hydroélectriques. «Ce sont des sources peu émettrices de GES, comparables à l’hydroélectricité sur le plan écologique, et qui se marient bien avec celle-ci.»

Normand Mousseau, directeur académique de l’Institut de l’énergie Trottier, croit lui aussi qu’il s’agit d’un marché à investir puisque le cout de production de l’énergie solaire et éolienne est moins cher, selon les derniers appels d’offres, d’environ 3 cents du kWh. «Il faut transférer vers le stockage de l’énergie plutôt que de se baser sur un modèle d’infrastructures lourdes amorti sur des décennies», dit-il.

Normand Mousseau, directeur académique de l’Institut de l’énergie Trottier, croit lui aussi qu’il s’agit d’un marché à investir puisque le cout de production de l’énergie solaire et éolienne est moins cher, selon les derniers appels d’offres, d’environ 3 cents du kWh. «Il faut transférer vers le stockage de l’énergie plutôt que de se baser sur un modèle d’infrastructures lourdes amorti sur des décennies», dit-il.

De son côté, Jean-Benoit Nadeau affirme qu’avec «la popularité de ces énergies, Hydro-Québec n’a pas le choix de suivre la direction des consommateurs», le nombre d’autoproducteurs solaires ayant quadruplé en 2017-2018. «Au Laboratoire des technologies de l’énergie (LTÉ), Hydro-Québec teste des maisons qui sont de véritables accumulateurs et serviront d’ici quelques années à déplacer la demande pour éventuellement s’attaquer au problème très marqué de gestion de la puissance», ajoute-t-il.

En effet, selon la plus récente mise à jour de son bilan en énergie, Hydro-Québec s’attend à un déficit de puissance qui pourrait atteindre 1000 à 2100 MW entre 2022-2023 et 2025-2026.

Recherches actuelles et à venir

Les scientifiques de l’IREQ cherchent présentement à accroitre la capacité de conversion des procédés industriels pour abandonner les carburants fossiles au profit des énergies renouvelables et de l’électricité.

Ils planchent également à la création de modèles de jumeaux numériques pour analyser le comportement et la dégradation des groupes turbines-alternateurs en vue d’améliorer les systèmes, la durée de vie des équipements, diminuer la fréquence des opérations de maintenance et évoluer vers un modèle de maintenance prédictive.

Le tout se prépare dans le contexte où il y aura des réfections à faire dans le parc d’équipements d’Hydro-Québec d’ici les prochaines années.

Dans l’avenir toutefois, l’IREQ prévoit se concentrer sur la recherche en intelligence artificielle, sur les technologies de l’hydrogène, la simulation numérique, ainsi que sur la cybersécurité afin de prévenir les cyberattaques sur les lignes de transport.

Pour poursuivre la lecture de ce dossier, voir les articles de cette édition portant sur l’impact environnemental des projets électriques, les nouvelles sources de revenus et opportunités pour rentabiliser les infrastructures, ainsi que l’historique de la société d’État.

![]()

Laisser un commentaire